Malikisme et jihad (maghreb & al-andalus)

L’institutionnalisation du malikisme en Ifriqiya

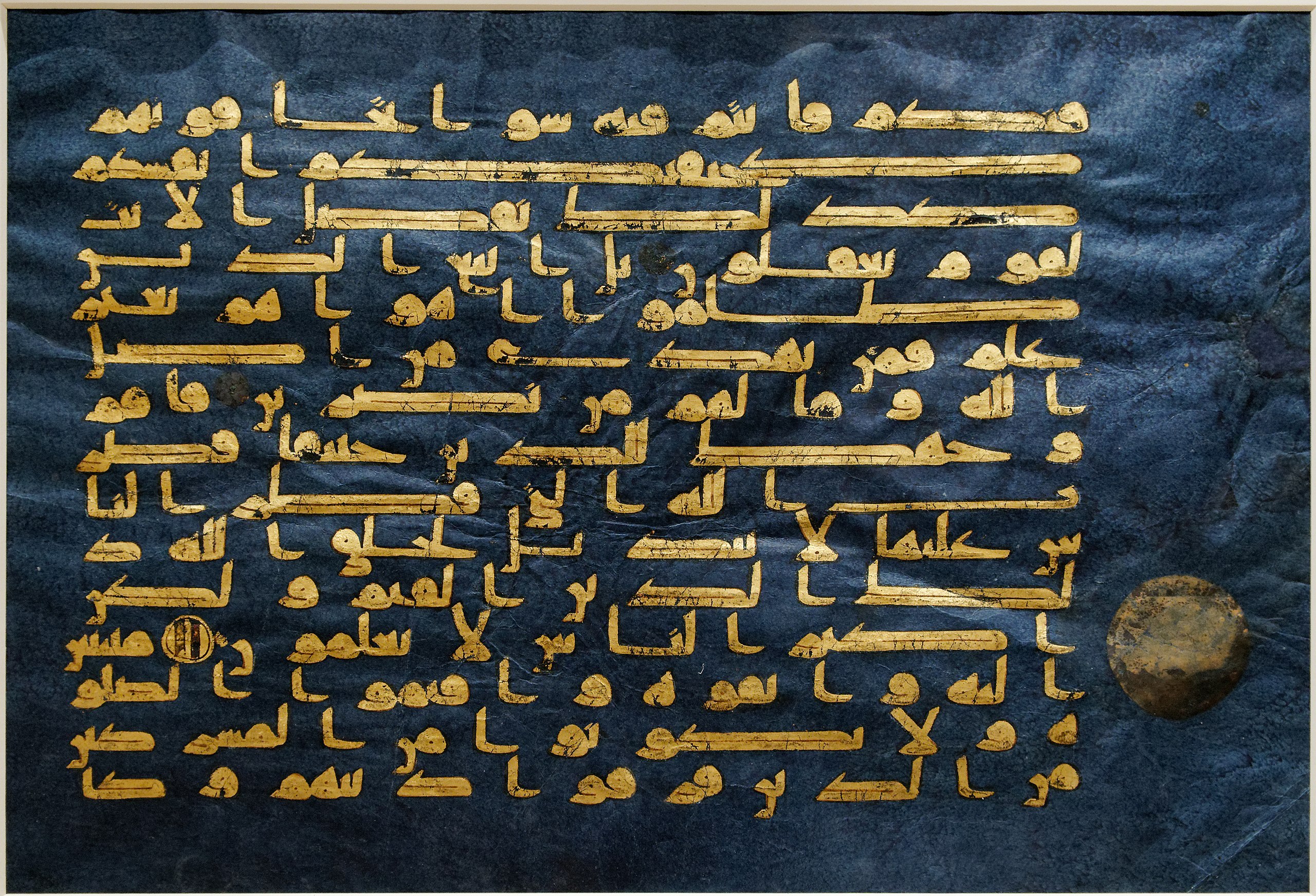

Dès la fin du VIIIe siècle, l’enseignement de Malik ibn Anas se diffuse vers l’Occident et Kairouan devient au IXe siècle un centre majeur du rite. Sous les Aghlabides, le malikisme coexiste avec un hanafisme soutenu par les liens avec le califat abbasside, et des pratiques mixtes demeurent jusqu’au milieu du IXe siècle. Le tournant intervient en 849 : Sahnun est nommé qadi et assoit la prééminence malikite dans la judicature. La Mudawwana s’impose, aux côtés du Muwatta, comme référence doctrinale.

À partir du Xe siècle, le rite, déjà solidement implanté dans les milieux populaires, s’affirme comme l’expression quasi exclusive du sunnisme maghrébin. L’œuvre d’Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, notamment le Kitab al-Nawadir wa al-Ziyadat, parachève cette codification en synthétisant et en complétant la doctrine. En Ifriqiya, l’avancée fatimide à partir de 909 reconfigure cet équilibre en instaurant l’ismaélisme comme cadre officiel, sans faire disparaître pour autant les milieux malikites.

La parenthèse shiʿite

Le mouvement fatimide, appuyé par les Kutama, s’affirme au tournant du Xe siècle : campagnes à partir de 902, renversement des Aghlabides en 909, proclamation califale d’al-Mahdi, puis fondation de Mahdia en 921. En Ifriqiya, l’ismaélisme devient la référence officielle dans la khutba et l’appareil judiciaire, mais avec un pragmatisme qui laisse subsister des milieux malikites. Face à cette emprise politico-religieuse, ces réseaux se maintiennent et s’organisent par des prêches, des réunions savantes et l’activité des mosquées. Le Tartib al-madarik du cadi Iyad décrit la tourmente qui agite alors Kairouan, où Ibn Abi Zayd al-Qayrawani s’illustre comme l’un des plus ardents défenseurs du rite face à la doctrine fatimide.

Dans ce contexte, le malikisme devient un acteur politique et religieux à part entière. La chute des Fatimides en Ifriqiya s’explique aussi par leur régime impopulaire et une fiscalité étouffante. Tirant parti de ce rejet croissant, les juristes malikites jouent un rôle clé dans la rupture idéologique avec Le Caire. Conscients de ce rapport de force, les Zirides cherchent à s’allier les savants sunnite : en 1048, al-Muizz ibn Badis proclame solennellement le retour au madhhab de Malik et maudit publiquement les Banu Ubayd.

Almoravides et Almohades : grandeur et crise du malikisme

Après le recul des Fatimides, le Maghreb morcelé retrouve une certaine unité politique grâce aux Almoravides, d’abord autour d’Abd Allah ibn Yasin, puis de Yusuf ibn Tashfin. Ce nouveau pouvoir veut faire revenir la région à l’orthodoxie sunnite, incarnée par le malikisme. Le chef sanhaja Yahya ibn Ibrahim, de retour du pèlerinage, s’arrête à Kairouan, rencontre le théologien Ibn Yasin et l’emmène instruire sa tribu dans le désert. De là, le rite se diffuse dans tout l’espace sanhaja, du Sahara jusqu’aux confins du Niger.

Yusuf ibn Tashfīn organise une unification militaire et religieuse du Maghreb. Le malikisme devient la loi officielle de la dawla almoravide. Abd al-Wahid al-Marrakushi rapporte dans son Talkhis que seuls les savants spécialisés dans les branches du droit selon le madhab de Malik jouissaient de considération.

L’empire almoravide fini par s’effondrer sous l’assaut des Almohades, qui prétendent rétablir le « véritable islam » sur la région et au dela. Ils prônent un retour strict aux sources scripturaires, une rigueur morale sans compromis et une dénonciation des compromissions juridiques des fuqaha. Bien qu’ils ne parviennent pas à abolir durablement le malikisme, les Almohades s’emploient à démanteler son édifice institutionnel. Le rite est contraint de se recomposer, une fois encore, face à un pouvoir réformateur.

Le mouvement almohade naît d’une volonté de réforme radicale visant à restaurer ce que ses partisans considèrent comme le « véritable islam ». Au cœur de son projet se trouve le principe du tawhid, envisagé non seulement comme un dogme théologique, mais comme un programme politique et moral. L’autorité religieuse suprême est incarnée par la figure infaillible du Mahdi, guide impeccable et préservé de l’erreur, investi de la mission eschatologique de purifier la foi et de corriger les dérives accumulées par les siècles.

Sous les Almohades, le malikisme n’est plus la norme juridique. Les ouvrages de fiqh malikite sont retirés, parfois détruits, et la justice se base désormais uniquement sur le Coran et la Sunna, interprétés par le calife ou ses représentants. Les médiations traditionnelles, comme les avis juridiques ou le consensus des savants, sont supprimées au profit d’un pouvoir centralisé où la parole du souverain devient la référence ultime.

Pour encadrer idéologiquement la société, le pouvoir almohade se dote d’institutions spécifiques. Les talaba sont chargés de veiller à la conformité doctrinale et morale des communautés, tandis que les huffaz, formés dès leur jeunesse, mémorisent non seulement le Coran, mais aussi les écrits du Mahdi et un corpus de hadiths sélectionnés, tout en recevant un entraînement militaire. La propagande est adaptée aux publics : argumentation théologique sophistiquée pour l’élite andalouse, prêches populaires et chansons satiriques pour les campagnes berbères.

Un vrai culte d’État se développe autour du Mahdi Ibn Tumart. Sa tombe à Tinmal devient un lieu de pèlerinage officiel, avec des commémorations annuelles qui entretiennent sa mémoire et donnent à sa vénération un aspect presque rituel. Même si en 1229 le calife al-Mamun tente de supprimer ce culte, il continue longtemps après la chute politique des Almohades.

L’empire almohade atteint son apogée sous le califat d’Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, maître d’un territoire qui s’étend de Tripoli à la vallée de l’Èbre et capable d’infliger de lourdes défaites aux royaumes chrétiens, comme à Alarcos en 1195. Mais cette puissance se fragilise rapidement : revers de Las Navas de Tolosa en 1212, révoltes internes, autonomisation des provinces et pression croissante des royaumes ibériques précipitent son déclin. Au milieu du XIIIe siècle, l’autorité centrale s’effondre ; en 1269, Marrakech tombe aux mains des Mérinides. La fin de l’empire ne marque toutefois pas la disparition de son héritage doctrinal, qui continue d’imprégner durablement le Maghreb bien après la disparition de son cadre politique.

L’héritage persistant des Almohades

La tradition historiographique classique, longtemps dominante, a voulu voir dans la chute almohade un retour quasi immédiat à l’orthodoxie malikite, orchestré par les dynasties héritières que sont les Mérinides, Hafsides et Abdelwadides. En réalité, ce processus de « remalikisation » fut beaucoup plus lent et partiel qu’on ne l’a souvent affirmé. Les symboles, les pratiques, et même certaines formulations dogmatiques héritées des Almohades continuent de circuler, parfois dans des régions très éloignées des anciens centres du pouvoir.

Les témoignages de terrain sont explicites : Hassan al-Wazzan, lors de sa visite à Tinmal, berceau du mouvement almohade dans le Haut Atlas, constate que le Mahdi Ibn Tumart y est encore honoré, non comme un simple souvenir historique, mais comme une figure spirituelle vivante dans la mémoire locale. Ce culte mémoriel montre que la sacralisation du fondateur a survécu à la disparition du mouvement, notamment dans les zones montagnardes où l’emprise des nouveaux pouvoirs centraux reste limitée.

De même, la diffusion des textes d’Ibn Tumart et de ses disciples se prolonge bien au-delà du XIIIe siècle. Le juriste andalou Abu Ishaq al-Shatibi, dans son Kitab al-Itisam, répertorie et critique les « blâmables » imputés au Mahdi. Le simple fait qu’il juge nécessaire de réfuter ces doctrines plus d’un siècle après la chute politique des Almohades prouve qu’elles circulaient encore largement à son époque, et qu’elles suscitaient suffisamment d’adhésion pour inquiéter les tenants de l’orthodoxie malikite. Enfin, au XVIIe siècle, le voyageur marocain al-Ayyashi, traversant la région du Gourara (actuel sud-ouest algérien), note avec surprise que la khutba du vendredi y est encore prononcée au nom du Mahdi Ibn Tumart.

Ces indices, disséminés dans le temps et l’espace, témoignent d’une réalité qui contredit l’image d’un retour immédiat et total à la norme malikite après 1269. Le système doctrinal almohade a laissé une empreinte durable sur la culture politique et religieuse du Maghreb. Dans certaines régions, cette empreinte a coexisté, voire rivalisé, avec l’orthodoxie malikite restaurée par les dynasties post-almohades. Ainsi, plutôt qu’une rupture nette, la fin de l’empire almohade inaugure une longue période de superposition et de concurrence doctrinale. Le malikisme reprend peu à peu sa place comme doctrine majoritaire, mais il doit composer pendant plusieurs générations avec les héritages encore vivants de l’expérience almohade.

Le jihad, textes et pratiques

Le jihad est perçu comme une responsabilité majeure du détenteur du pouvoir politique, en particulier du sultan ou de l’émir. Partant de ce principe, tous les souverains musulmans se sont engagés dans cette voie pour assurer ce devoir, chacun à sa manière. Cette question est abondamment utilisée tant par les Omeyyades de Cordoue que par les Fatimides pour justifier leurs prétentions universelles. Tous les moyens sont bons pour mobiliser autour de ce thème les populations et les élites, par le biais des sermons, des prières du vendredi, des textes juridiques et autres écrits vantant les mérites du jihad.

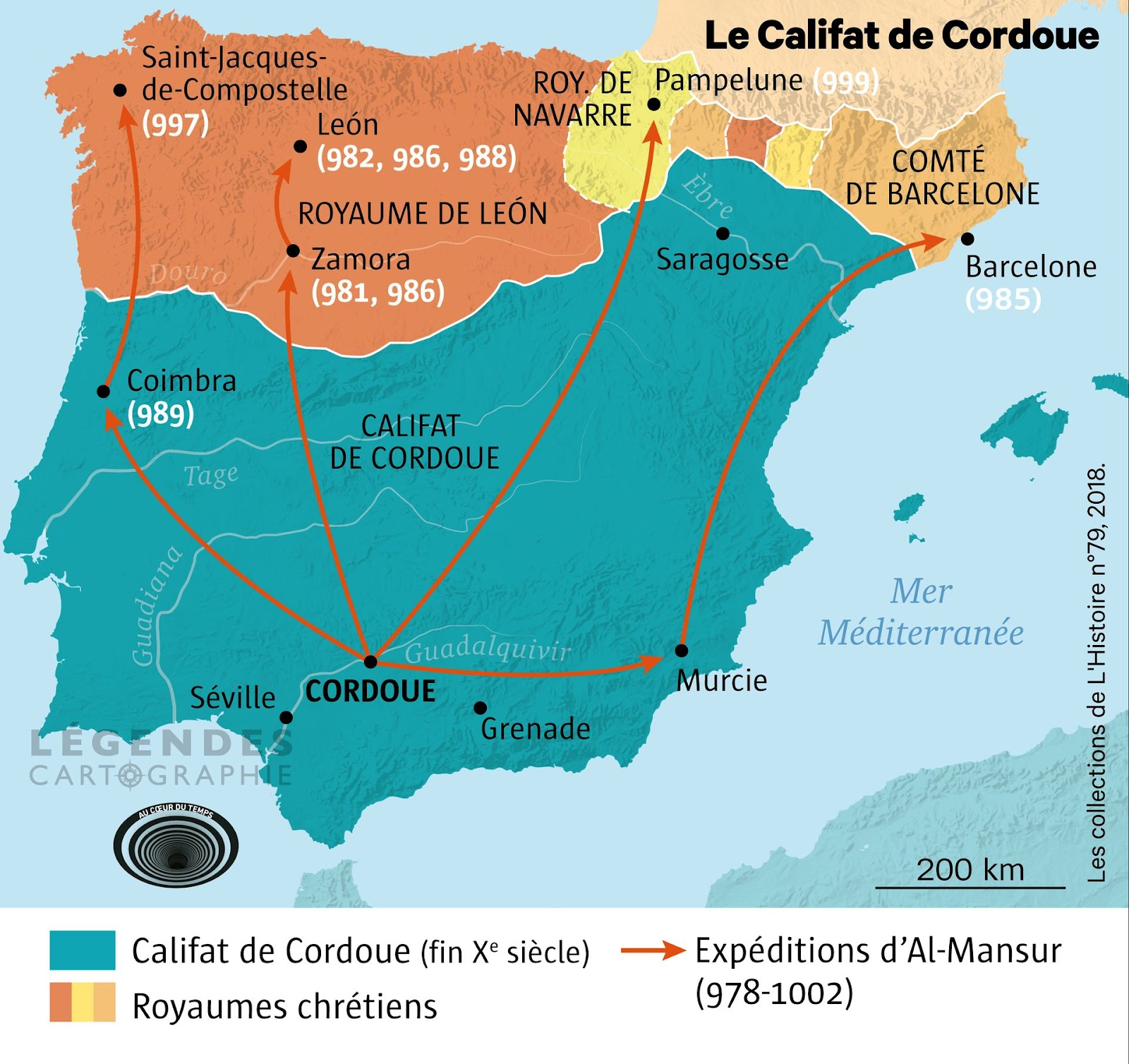

L’héritage d’al-Mansûr

Dans l’Occident musulman, cette idée s’affirme avec une vigueur inédite à partir des expéditions d’al-Mansur (981-1002). Le hadjib fait du jihad un véritable programme d’État. Entre 981 et 1002, il mène personnellement plus d’une cinquantaine de raids contre l’ensemble des royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique. Deux campagnes emblématiques traduisent cette stratégie : la première vise Barcelone en 985. Ce raid, à la fois terrestre et maritime, frappe par sa soudaineté. La ville est incendiée, les monastères de San Cugat et Sant Pere de les Puelles sont rasés, et des centaines d’habitants, dont le fils du vicomte, sont capturés et transférés à Cordoue. La violence du choc est telle qu’elle inaugure un cycle de rachats d’otages qui mobilise les élites catalanes pendant plus d’une décennie. La seconde campagne, dirigée en 997 contre Saint-Jacques-de-Compostelle, frappe au cœur symbolique de la chrétienté occidentale. La basilique est détruite à l’exception du tombeau de l’apôtre et les portes de la ville ainsi que les cloches de l’église sont transportées jusqu’à Cordoue, où elles sont réemployées comme éléments décoratifs et fonctionnels dans la Grande Mosquée.

Ces expéditions, presque toujours victorieuses et rarement prolongées au-delà de trois mois, poursuivent plusieurs objectifs étroitement liés. Elles servent d’abord à légitimer le pouvoir personnel d’al-Mansur, en construisant l’image d’un souverain de fait, chef de guerre et défenseur de l’islam. Elles permettent ensuite d’entretenir la cohésion sociale à travers une redistribution régulière du butin : captifs, numéraire et cheptel alimentent l’économie cordouane, alors fragilisée par la raréfaction de la main-d’œuvre servile. Ces ressources étaient si essentielles que, quand son fils Abd al-Malik revint presque bredouille d’une campagne en 1006, les marchands se plaignirent aussitôt, preuve de leur dépendance à ces razzias.

À l’échelle d’al-Andalus, ces campagnes projetèrent l’image d’un dar al-islam fort, imprévisible, capable de frapper loin de ses bases, sur terre comme sur mer, sans nécessairement annexer. Le jihad devient ainsi bien plus qu’un acte pieux : il est instrumentalisé comme un levier central de gouvernement, de légitimation et de contrôle économique. Ce précédent andalou pèsera lourdement sur les formes ultérieures de mobilisation idéologique en contexte maghrébo-andalou.

Al-Mansûr meurt en 1002. Son fils cadet, Abd al-Rahman ibn Abi Amir, surnommé Sanchuelo, lui succède, mais son autorité vacille rapidement. Ses choix politiques maladroits et l’effritement du consensus autour du pouvoir amiride précipitent la crise : à peine installé, il est renversé, ouvrant la voie à la grande fitna (1009-1031), guerre civile qui provoquera l’effondrement du califat de Cordoue. Le jihad d’al-Mansur, instrument de domination et de prospérité, laisse ainsi place au chaos politique et à la fragmentation d’al-Andalus.

Le Jihad des mourabitoun

Au Maghreb, l’appel au jihad gagne en importance à la fin du XIᵉ siècle. Plusieurs événements le soulignent : la victoire almoravide de Zallaqa (1086) contre les Castillans, l’attaque pisano-génoise sur Mahdia (1087), et surtout la prise de Saragosse par les Aragonais en 1118 constituent autant de signaux d’alarme. Sous la pression croissante des royaumes chrétiens du Nord ibérique, le combat devient à la fois exigence juridique et urgence politique, comme le rappelle le juriste andalou Ibn Rushd. À l’autre bout du dar al-islam, un mouvement comparable se dessine plus lentement : le choc de la première croisade pousse certains lettrés à formaliser la notion, et le Kitab al-jihad d’al-Sulami en offre l’une des premières mises en forme théoriques. On voit ainsi, d’un bout à l’autre de l’espace musulman, se tisser un discours où la défense armée des frontières s’articule à la prédication, aux fatawa et aux pratiques de solidarité communautaire.

Cette formulation juridique du jihad bénéficie de l’apport décisif des juristes malikites, qui en font un instrument de légitimation politique. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, figure majeure du malikisme en Ifriqiya, en propose une définition structurée dans son épître :

« Le jihad est une obligation d’institution divine. Son accomplissement par certains en dispense les autres. Pour nous, malikites, il est préférable de ne pas commencer les hostilités avec l’ennemi avant de l’avoir appelé à embrasser la religion d’Allah, à moins que l’ennemi ne prenne d’abord l’offensive. De deux choses l’une : ou bien ils se convertiront à l’islam, ou bien ils paieront la capitation (jizya), sinon on leur fera la guerre. »

– al-Qayrawani, Ibn Abi Zayd, Al-Rissala

Près d’un siècle plus tard, l’application concrète de ce principe se retrouve dans la lettre adressée par Tamim ibn al-Muizz, souverain ziride d’Ifriqiya, à Yusuf ibn Tashfin, relatant la traversée du détroit et la victoire de Zallaqa. Il y décrit la procédure suivie face à l’ennemi chrétien :

« Le chrétien, informé de notre avance, vint à notre rencontre et établit ses quartiers à Coria. Nous lui envoyâmes une lettre l’invitant à embrasser l’islam ou bien à payer la jizya et remettre les trésors qu’il possédait, comme l’ordonne Dieu Très-Haut dans Son Livre au sujet des polythéistes qui paient la jizya de leur main. Il refusa avec insolence, se rebella et entreprit d’avancer vers nous. »

L’histoire almoravide peut être lue comme une intensification progressive du recours au jihad, à la fois sur le plan idéologique et militaire. D’abord pensé comme un devoir de diffusion de la vérité religieuse, il devient rapidement un instrument de lutte contre les multiples formes d’hétérodoxie qui jalonnent le Maghreb al-Aqsa : Kharijites, Barghawata, Badjaliyya ou encore la secte ghumarienne de Ha-Mim. Par la suite, le jihad s’étend aux campagnes contre les royaumes dits « idolâtres » ou animistes du bilad al-Sudan avant de viser les royaumes chrétiens ibériques. Cet approfondissement doctrinal s’est opéré sous l’influence déterminante de juristes malikites, notamment issus des cercles savants andalous, qui ont donné au jihad une assise juridique et morale pleinement intégrée à l’idéologie étatique almoravide.

La notion de jihad prend une dimension nouvelle : elle ne se limite plus à un simple devoir religieux, mais devient un levier central de mobilisation sociale et politique. Elle sert à fédérer l’ensemble des forces du pouvoir (armée, appareil administratif, imams et juristes) autour d’un projet idéologique unificateur. Le jihad devient ainsi un pilier de la légitimation du sultan, mais aussi un puissant outil de propagande. Cette posture transparaît clairement dans une lettre adressée par Yusuf ibn Tashfin à Alphonse VI, où le souverain maghrébin se présente comme un parfait mujahid et où il enjoint le roi chrétien à choisir entre l’islam, le paiement de la jizya, ou l’affrontement militaire.

Des Almohades à leurs héritiers

Chez les Almohades, l’idée de jihad prend une orientation plus radicale. Sous l’enseignement d’Ibn Tumart, fondateur du mouvement, le jihad n’est pas seulement dirigé contre les non-musulmans, mais devient aussi une obligation contre ceux qui rejettent sa doctrine du tawhid. Dans ses lettres à ses partisans, le Mahdi proclamé érige le jihad au rang d’obligation double : non seulement contre les non-musulmans, mais aussi contre ceux qui rejettent la doctrine du tawhid qu’il promeut. Dans le contexte de guerre contre les Almoravides, ce second combat devient même prioritaire aux yeux des unitaristes, qui considèrent leurs prédécesseurs comme des ennemis plus dangereux que les chrétiens, car dévoyés de la vraie foi :

« Appliquez-vous au jihad contre les infidèles voilés (les Almoravides), car il est plus important de les combattre que de combattre les chrétiens et les autres infidèles, deux fois ou plus encore. »

– Al-Baydaq, Kitab akhbar al-Mahdi Ibn Tumart

Si les modalités concrètes du jihad restent globalement similaires entre Almoravides et Almohades, la portée symbolique et politique de ce devoir prend une nouvelle dimension sous ces derniers. Chez les Almohades, le jihad cesse d’être seulement un outil au service du pouvoir : il devient une prérogative directe du calife, qui incarne personnellement le combat pour la foi en dirigeant ses troupes contre les « infidèles ». Ce lien entre autorité religieuse et exercice du jihad est au cœur de la légitimité califale.

Après l’éclatement de l’empire almohade, les dynasties héritières, Mérinides à l’Ouest, Hafsides à l’Est, perpétuent cette tradition en se revendiquant ouvertement comme mujahidin. Cette épithète apparaît dans leurs correspondances diplomatiques, leurs traités avec les puissances européennes et jusque dans les formules protocolaires. Ainsi, Abu Yusuf Yaqub, sultan mérinide, se fait appeler « le Victorieux par la grâce de Dieu » et est qualifié par d’autres de al-sultan al-jalil al-salih al-mujahid (« le sultan auguste, pieux et combattant de la foi »). Son fils, Abu Yaqub Yusuf, adopte pour sa part l’épithète al-Nasir li-din Allah (« le défenseur de la religion de Dieu »).

Les souverains hafsides ne sont pas en reste : eux aussi recourent volontiers à ce lexique. Abu Faris Abd al-Aziz, par exemple, se proclame calife, amir al-muminin, ornement des rois et des sultans, et mujahid fī sabil Allah. Tous puisent ainsi dans l’héritage almohade une légitimité fondée sur l’idéal guerrier et pieux du jihad, qu’ils érigent en marque affichée de continuité et de puissance.

References

Books & Blog Sources:

- ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

- عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب

- عبد الله بن بلقين بن زيري، التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة

- ابن خلدون، المقدمة

- البيذق، أخبار المهدي بن تومرت

- ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة

- ابن الأثير، الكامل في التاريخ

Autres:

- BENNISON, Amira K. The Almoravid and Almohad Empires, Edinburgh University Press

- BOUROUIBA, Rachid. 'Abd al-Mu'min, le flambeau des Almohades, SNED

- OUERFELLI, Mohamed. Gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle (Iraq jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al‑Andalus), Ellipses

- GHOUIRGATE, Mehdi & BURESI. Histoire du Maghreb médiéval – XIe-XVe siècle, Armand Colin